大全的馬鈴薯病害圖譜,趕緊看哦!

馬鈴薯早疫病

馬鈴薯早疫病危害癥狀

危害特征:

主要為害葉片,也可為害塊莖,多從下部老葉開始。

葉片受害:初期有一些零星的褐色小斑點,后擴大,呈不規則形,同心輪紋,周圍有狹窄的褪色環暈;潮濕時斑面出現黑霉;嚴重時,連合成黑色斑塊,葉片干枯脫落。

塊莖受害:塊莖表面出現暗褐色近圓形至不定形、稍凹陷、病斑,邊緣明顯,病斑下薯肉組織變成褐色干腐。

防治方法:

①選種早熟耐病品種;與非茄科作物輪作2年以上;選擇地勢高、土壤肥沃的地方種植;增施磷、鉀肥,提高植株長勢;合理密植,保持通風透氣;及時清除田間病殘枝,減少病源。

②發病初期,可選用下列藥劑進行防治:代森錳鋅,代森鋅,苯醚甲環唑,肟菌•戊唑醇,嘧菌酯或吡唑醚菌酯配合皓達800-1000倍施用。

馬鈴薯尾孢菌葉斑病

馬鈴薯尾孢菌葉斑病危害癥狀

危害特征:

主要為害葉片和地上部莖,塊莖未見發病。初生黃色至淺褐色圓形病斑,擴展后為黃褐色不規則斑,有的葉斑不太明顯;潮濕時,葉背現致密的灰色霉層,即病原菌的分生孢子梗和分生孢子。

防治方法:

①收獲后進行深耕;實行輪作。

②發病初期,選擇噴灑以下藥劑:50%多菌靈+萬霉靈可濕性粉劑1000~1500倍液,或75%百菌清可濕性粉劑600倍液,或30%堿式硫酸銅懸浮劑400倍液,配合皓達600-800倍葉面噴施,間隔7~10天1次,連續防治2~3次。

馬鈴薯炭疽病

初期葉片變淡

頂端葉片反卷

危害特征:

嚴重時可造成部分植株壞死干枯和引起根莖腐爛。

葉片染病:發病初期葉色變淡,頂端葉片稍反卷,后全株萎蔫變褐枯死。

地下根部染病:從地面至薯塊的皮層組織腐朽,易剝落,側根局部變褐,須很壞死,病株易拔出。

莖部染病:生許多灰色小粒點,莖基部空腔內長很多黑色粒狀菌核。

防治方法:

①實行輪作;及時清除田間病殘體;加強田間肥水管理,避免高溫高濕條件出現。

②發病初期,可采用下列藥劑進行防治:嘧菌酯,苯醚甲環唑,或三氯異氰尿酸,配合皓達800-1000倍葉面噴施。

馬鈴薯晚疫病

馬鈴薯晚疫病危害癥狀

危害特征:

多從下部葉片葉尖或葉緣開始。

葉片受害:葉尖或葉緣產生水漬狀、綠褐色小斑點,邊緣有灰綠色暈環;濕度大時外緣出現—圈白霉,葉背更明顯;干燥時病部變褐干枯,如薄紙狀,質脆易裂。

塊莖受害:表面出現黑褐色大斑塊,皮下薯肉亦呈紅褐色,逐漸擴大腐爛。葉柄受害:形成褐色條斑;潮濕時有白色霉層;嚴重時葉片萎垂、卷曲,全株黑腐。

防治方法:

①選種抗耐病品種;選擇地勢高、土壤肥沃的地方種植;增施磷、鉀肥,提高植株長勢;合理密植,保持通風透氣;及時清除田間病殘枝;建立無病留種地,或脫毒種薯,減少病源。

②發病初期,可選用下列藥劑進行防治:代森鋅,代森錳鋅,烯酰嗎啉,霜脲氰,氰霜唑,唑醚菌胺或氟啶胺,配合皓達800-1000倍葉面噴施。

馬鈴薯軟腐病

馬鈴薯軟腐病危害癥狀

危害特征:

主要發生在生長后期、貯藏期對薯塊為害嚴重。

莖塊受害:初在表皮上出現水浸狀小斑,后擴大,并向內擴散,呈現多水的軟腐,腐爛組織變褐;濕度大時,表面有絮狀菌絲體,間夾小黑色球狀物。

葉片受害:下部老葉先發病,出現不規則暗褐色病斑,濕度大時腐爛。莖受害:髓組織腐爛,病莖上部枝葉萎蔫下垂,葉片變黃。

防治方法:

①栽培時加強管理,保持通風透光和降低田間濕度;避免大水漫灌;及時拔除病株,并用石灰消毒。

②收獲前5~7天停止澆水;貯藏前薯窖滅菌;選擇成熟無傷的馬鈴薯在陰涼處存放2~3天準備貯藏;貯藏期間保持通風。

③發病初期,可選用下列藥劑進行防治:三氯異氰尿酸,中生菌素,農用硫酸鏈霉素,或春雷霉素,配合皓達800-1000倍葉面噴施。

馬鈴薯干腐病

馬鈴薯干腐病危害特征

塊莖病部橫剖面

危害特征:

發病初期僅局部變褐稍凹陷,擴大后病部出現很多皺褶,呈同心輪紋狀,其上有時長出灰白色的絨狀顆粒,即病菌子實體。

后期薯塊內部變褐色,常呈空心,空腔內長滿菌絲;最后薯肉變為灰褐色或深褐色、僵縮、干腐、變輕、變硬。剖開病薯可見空心,空腔內長滿菌絲,薯內則變為深褐色或灰褐色,終致整個塊莖僵縮或干腐,不堪食用。

防治方法:

及時清除病株殘體;新薯入窖前將窖內清掃干凈,可用咯菌腈噴霧,并用硫磺粉熏蒸消毒;入窖時剔除病、傷、蟲咬的塊莖,并在陰涼通風處堆放3天左右,使塊莖表面水分充分蒸發,傷口愈合,再入窖;窖內保持通風。

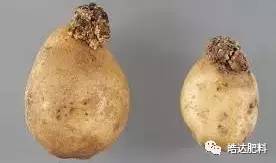

馬鈴薯瘡痂病

馬鈴薯瘡痂病危害癥狀

危害特征:

主要侵染塊莖,塊莖染病先在表皮產生淺棕褐色的小突起,逐漸擴大,木栓化,表面粗糙,后期在病斑表面形成凸起或凹陷型瘡痂狀硬斑塊。病斑僅限于表皮,不深入薯內。

防治方法:

①選種抗耐病品種;與非茄科蔬菜輪作5年以上;選擇地勢高、土壤肥沃的地方種植;合理密植,保持通風透氣;及時清除田間病殘枝;施用酸性肥料以提高土壤酸度。

②選用無病薯塊留種,種薯用40%福爾馬林200倍液浸種2小時,浸種后再切成塊,否則容易發生藥害。

③發病初期,可選用下列藥劑進行防治:絡氨銅,農用鏈霉素,水合霉素,或噻菌銅,配合皓達800-1000倍葉面噴施。

馬鈴薯粉痂病

馬鈴薯粉痂病危害癥狀

塊莖病部橫剖面

危害特征:

主要為害塊莖及根部。

塊莖發病:初期在表皮上出現針頭大的褐色小斑,有半透明暈圈,后小斑逐漸隆起、膨大,成為大小不等的“疤斑”,隨病情的發展,“疤斑”表皮破裂,反卷,皮下組織呈現橘紅色,散出大量深褐色粉狀物。

根部發病:于根的一側長出豆粒大小單生或聚生的瘤狀物。

防治方法:

嚴格檢疫,對疫區加強封鎖,禁止外調;實行輪作;加強田間管理,高畦栽培,避免大水漫灌;增施基肥和磷鉀肥,多施石灰或草木灰;選用無病種薯,必要時可用嘧菌酯或精甲霜靈種衣劑噴種,晾干播種。

馬鈴薯黑痣病

莖基部危害癥狀

塊莖危害癥狀

危害特征:

主要為害幼芽、莖基部及塊莖。

幼芽染病:有的出土前腐爛形成芽腐,造成缺苗。

出土后染病:初植株下部葉片發黃,莖基形成褐色凹陷斑,病斑上或莖基部常覆有灰色菌絲層,有時莖基部及塊莖生出大小不等形狀各異、塊狀或片狀、散生或聚生的菌核。

輕者癥狀不明顯,重者可形成立枯或頂部萎蔫,或葉片卷曲呈舟狀,心葉節間較長,有紫紅色色素出現;嚴重時,莖節腋芽產生紫紅色或綠色氣生塊莖,或地下莖基部產生許多無經濟價值的小馬鈴薯,表面散生許多黑褐色菌核。

防治方法:

①選用無病種薯,培育無病壯苗,建立無病留種田;發病重的地區,尤其是高海拔冷涼山區,要特別注意適期播種,避免早播;一旦田間發現病株,應及時拔除,在遠離種植地塊處深埋,病穴內撒人生石灰等消毒。

②種薯處理:35%福美雙可濕性粉劑1000倍液浸種10分鐘,或用50%異菌脈0.4%溶液浸種5分鐘。

③發病初期,可采用下列藥劑進行防治:苯甲•丙環唑;噁霉靈,噻氟菌胺,每畝用量14~20ml對水40~60L,配合皓達800-1000倍莖葉噴霧。

馬鈴薯枯萎病

初期萎蔫

濕度大病部有菌絲

危害特征:

發病初期地上部出現萎蔫,剖開病莖,薯塊維管束變褐,濕度大時,病部常產生白色至粉紅色菌絲。

防治方法:

①實行輪作;建立無病留種田,盡可能采用整薯播種;及時清除田間病殘體;加強田間肥水管理。

②必要時可選擇:50%多菌靈可濕性粉劑500倍液,或50%三氯異氰尿酸片劑1000倍液浸種薯,配合皓達800-1000倍葉面噴施。

③發病初期,可采用下列藥劑進行防治:苯甲·丙環唑,苯酰菌胺,惡菌靈,萎銹靈,或丙烯酸•惡霉•甲霜,或10%絡氨銅水劑灌根。

馬鈴薯病毒病

普通花葉型

黃化卷葉型

皺縮花葉型

危害特征:

馬鈴薯病毒病是馬鈴薯生產上最嚴重的病害之一。

普通花葉型:葉片沿葉脈出現深綠色與淡黃色相間的輕花葉斑駁,葉片有一定程度的皺縮。有些品種僅表現輕花葉,有的品種植株顯著矮化,全株發生壞死性葉斑,整個植株自上而下枯死,塊莖變小,內部有壞死斑。

黃化卷葉型:病株葉緣向上翻卷,葉片黃綠色,嚴重時葉片卷成筒,但不表現皺縮,葉質厚而脆,易折斷。重病株矮小,個別的早期枯死。

皺縮花葉型:條斑花葉與普遍花葉復合侵染癥狀為皺縮花葉,葉片變小,頂端嚴重皺縮,植株顯著矮小,呈繡球狀,不開花,多早期枯死,塊莖極小。

防治方法:

①培育、選用脫毒的馬鈴薯健康種薯,繁殖過程中拔除帶病病株;及時防治蚜蟲,防治傳毒。

②處理種薯:種薯在35℃的溫度下處理56天或36℃下處理39天,可除去種薯內所帶病毒,采用變溫處理,特別是處理切塊比整薯更有效。

③發病初期,可采用下列藥劑進行防治:鹽酸嗎啉胍,寧南霉素;嗎胍•乙酸銅;三氯異氰尿酸;香菇多糖水劑,或氨基寡糖素,配合皓達800-1000倍葉面噴施。

馬鈴薯小葉病

馬鈴薯小葉病危害癥狀

危害特征:

從植株心葉長出的復葉開始變小,與下位葉差異明顯,新長出的葉柄向上直立,小葉常呈畸形,葉面粗糙。主要有三種癥狀。

花葉型:嚴重時葉片皺縮,全株矮化,有時伴有葉脈透明。

壞死型:葉、葉脈、葉柄及枝條、莖部都可出現褐色壞死斑,病斑發展連接成壞死條斑,嚴重時全葉枯死或萎蔫脫落。

卷葉型:葉片沿主脈或自邊緣向內翻轉,變硬、革質化,嚴重時每張小葉呈筒狀。

防治方法:

①采用無毒種薯,淘汰病薯,推廣莖尖組織脫毒;改進栽培措施,實行精耕細作,高壟栽培,及時培土,中耕除草,嚴防大水漫灌;避免偏施過施氮肥,增施磷鉀肥;及早拔除病株;發現有蚜蟲為害及時防治。

②發病初期,可采用下列藥劑進行防治:寧南;嗎胍•乙酸銅;三氯異氰尿酸;香菇多糖,或鹽酸嗎啉胍。

馬鈴薯青枯病

病株矮縮、葉片淺綠

橫剖可見維管束變褐

危害特征:

病后病株稍矮縮,葉片淺綠或蒼綠,下部葉片先萎蔫后全株下垂,開始早晚恢復,持續4~5天后,全株莖葉全部萎蔫死亡,但仍保持青綠色,葉片不凋落,葉脈變褐,莖出現褐色條紋,橫剖可見維管束變褐,濕度大時,切面有菌液溢出。

塊莖染病:發病輕的不明顯,發病重的臍部呈灰褐色水浸狀,切開薯塊,維管束圈變褐,擠壓時溢出白色粘液,但皮肉不從維管束處分離,嚴重時外皮龜裂,髓部潰爛如泥,別于枯萎病。

防治方法:

①與非茄科蔬菜輪作3年以上,最好與禾本科進行水旱輪作;選種抗性品種;采用高畦栽培,避免大水漫灌;選擇健康種薯。

②發病初期,可采用下列殺菌劑進行防治:中生菌素;農用硫酸鏈霉素;葉枯唑;噻唑鋅,三氯異氰尿酸或絡氨銅灌根,每株灌藥液0.3~0.5L,視病情隔5~7天灌1次,可配合皓達1000-1200倍一起灌根。

馬鈴薯癌腫病

馬鈴薯癌腫病危害癥狀

危害特征:

主要為害地下部。被害塊莖或匍匐莖由于病菌刺激寄主細胞不斷分裂,形成大大小小花菜頭狀的瘤,表皮常龜裂,癌腫組織前期呈黃白色,后期變黑褐色,松軟,易腐爛并產生惡臭。病薯在窖藏期仍能繼續擴展為害,甚者造成爛窖,病薯變黑,發出惡臭。

地上部,田間病株初期與健株無明顯區別,后期病株較健株高,葉色濃綠,分枝多。重病田塊部分病株的花、莖、葉均可被害而產生癌腫病變。

防治方法:

①嚴格檢疫,防治擴散;因地制宜選用抗病品種;重病地不宜再種馬鈴薯,一般病地也應根據實際情況改種非茄科作物;加強栽培管理,做到勤中耕,施用凈糞,增施磷鉀肥,及時挖除病株集中燒毀,必要時病地進行土壤消毒。

②70%植株出苗至齊苗期,三唑酮乳油1500倍液澆灌;苗期、蕾期用20%三唑酮乳油2000倍液,或25%嘧菌酯懸浮劑1000倍液,或50%烯酰嗎啉800倍液噴霧。

馬鈴薯銀腐病

馬鈴薯銀腐病危害特征

危害特征:

在馬鈴薯的生長期就已侵染,主要為害塊莖。收獲時在塊莖上可見病斑,特別是潮濕時癥狀明顯。

病斑主要分布在莖基部的塊莖上,為表面呈不規則的褪色斑,蒼白色至棕色,逐漸擴大,嚴重時皺縮,病斑覆蓋塊莖表面大部分面積,病斑下面的組織是健康的,后期開裂失水,對塊莖外觀影響很大。

防治方法:

①新薯入窖前將窖內清掃干凈,并用硫磺粉熏蒸消毒;入窖時剔除病、傷、蟲咬的塊莖,并在陰涼通風處堆放3天左右,降低薯塊的濕度,減少發病;窖內保持通風。

②在貯藏前用45%多菌靈處理塊莖,也可在貯藏期間,用煙霧劑處理。

馬鈴薯白絹病

密生白色菌絲

棕褐色小菌核

危害特征:

主要為害塊莖。薯塊上密生白色絲狀菌絲,并有棕褐色圓形菜籽狀小菌核,切開病薯皮下組織變褐。

防治方法:

①發病重的地塊實行輪作;深耕土壤,把病菌翻到土壤下層,可減少發病;菌核形成前,拔除病株,病穴撒石灰消毒;施用充分腐熟的有機肥,適當追施硫酸銨、硝酸鈣發病少;加強田間肥水管理。

②發病初期,可采用下列藥劑進行防治:甲基硫菌靈;三唑酮,或腐霉利等拌土撒施于莖基部,隔7~10天1次。或甲基立枯磷灌穴或淋施1~2次,隔15~20天1次。

馬鈴薯根腐線蟲病

初期黑褐色小斑點

病斑擴展引起腐爛

危害特征:

主要為害根部,嚴重的植株矮化,地上部黃化,薯塊表面產生黑褐色小斑點或褐色潰瘍斑,貯藏中病斑擴展后引起腐爛。

線蟲為害產生的傷口,為病菌侵染提供了條件,因此線蟲發生重的地塊會加重枯萎病,黃萎病等土傳病害的發生和蔓延。

防治方法:

①實行輪作;嚴格選種,栽植無線蟲種薯;收獲后立即清除病殘體,集中深埋或燒毀;種植前每畝施干燥雞糞150~500kg,有較高防治效果

②栽植前處理:用5%噻唑膦顆粒劑,或0.5%阿維菌素10-20倍液,或10.5%阿維•噻唑膦顆粒劑在開溝時溝距60厘米,溝深15厘米,把藥撒勻后覆土。

馬鈴薯灰霉病

馬鈴薯灰霉病危害癥狀

危害特征:

馬鈴薯灰霉病是一種馬鈴薯疾病,可侵染葉片、莖稈,有時為害塊莖。病薯表皮皺縮,呈黃褐色半濕狀腐爛,由傷口長出毛狀密集的灰色霉層。

防治方法:

①嚴格挑選種薯,盡量減少傷口;保持窖內低溫、通風透氣。

②發病初期,可選用以下藥劑進行防治:40%嘧霉胺懸浮劑600~1000倍液,或50%乙烯菌核利可濕性粉劑1000倍液,或80%腐霉利可濕性粉劑1000~2000倍液。

此文轉自掌上薯事,如有不妥,請聯系刪除。